从“城里娃”到“村里人”:延安贾家坪镇田家川村驻村书记的红色沃土“扎根记”

8月初,接组织通知,我从文安驿镇上驿村,调任到贾家坪镇田家川村继续担任第一书记。于我而言,田家川村不只是一段驻村工作的旅程。这里有山间缠绕的金纱薄雾,有沟道里拔节生长的翠绿玉米,更有让村庄升温、发展加速的特殊意义。在这片浸透着革命热血的红色土地上,我不仅见证了乡村振兴的新希望破土而出,更在与村民的朝夕相处中,读懂了“扎根”的真正含义。

文安驿上驿村进行工作交接

初遇田家川:真诚质朴的“家人情”

初次到田家川,我便被这里的风光绊住了脚。清晨,阳光透过雾气,朦胧中,整个山坳宛如仙境;玉米地一眼望不到头,透着蓬勃生机的翠绿叶片,在风中肆意舒展。而这份初见的惊艳,很快又被更暖的情谊盖过。召开见面会前,我和村干部们站在村委会院子里聊天,几句家常话一唠,反倒像多年未见的老友。

虽说田家川村的驻村条件比不上之前工作的上驿村,但“家”的温暖却未打折。担心我不习惯,村支部副书记田六特意在上田家川自然村收拾了一处荒置院子。不仅找人清理了院内外的杂草,重新改造了水电,还为我添置了茶吧机、电暖器、洗衣机等日常电器。看着干干净净的小院,我心里暖得发困,像回到了自己家。

村委会开辟的荒置小院

那段时间总下雨,村里没有多余的家具,我也不想给村里添负担,就从上驿村运了两货车旧家具过来。可车开到村口,才发现通往小院的巷道太窄,根本开不进去,只能停在村口的路上。

搬家具时,右手不小心被压伤,钻心的疼让我冷汗直流,看着车上的家具,蹲在路边正犯愁时,听见发动机的轰隆声由远及近,抬头看见田书记带着一群村干部和村民,开着自家拉玉米的三轮车来了,一句寒暄的话也没说,冒雨扛起家具就往院子送。

那天的雨又冷又密,人一多,我也顾不上手疼,搬完家具,大伙热得一身汗。看着他们被雨水打湿的衣服、溅满泥点的裤腿,我很过意不去,便想请他们去隔壁不远的永坪镇吃饭,一个也叫不动,只好一个劲儿地说“谢谢”。“不要谢了!城里娃到这受罪,我们该招呼的要招呼,以后咱都在一个锅里割搅了,有啥事就喊!”田书记把话拦住后,有点不好意思地说:“咱村里条件确实不行,院子的下水不通,先凑活几天,等天晴了咱再收拾。”我赶紧笑着摆手:“已经很好了书记!来这儿不是让我享福的。好地方,我安顿一下,咱立马入户!”

红色田家川:代代传承的“初心志”

按照贾家坪镇“大走访、解难题、办实事”的活动安排,为了能尽快和村民熟悉,在田家川村下辖的三个自然村(上田家川、下田家川、高家疙瘩),从高效的角度出发,我组织召开了三场群众现场座谈会。加上村干部的细致讲解、入户走访时的亲身体会,我才算真正摸清了田家川的“家底”。

参观五号联络站展览室

村口那几块风化得字迹有些斑驳的功德碑,藏着这片土地的荣光。田家川不只是风光秀丽的产粮大村,更是有着纯正红色血脉的革命根据地,这里是陕北地区第一支中国共产党领导的红军游击队成立的地方,不少村民都是革命先辈的后代。

时间回溯到1932年,上田家川村民田德雨秘密加入了共产党地下组织。他白天和村民一起种地,晚上就给大家讲马克思主义,给村里的娃娃们播撒革命的种子,这为后来游击队的成立筑牢了思想根基。后来,以上田家川村为据点,按“田”字笔画排序设立了五号联络站。没多久,受中共陕北特委的指示,延川县委决定组建一支由党直接领导的红色武装,时任县委书记曹必明、军事委员刘善忠、共青团员高朗亭等人秘密筹备,中国工农红军西北先锋队在此揭竿而起,后又更名为中国工农红军延川游击队。从那时起,陕北红色革命的第一缕星火,从五号联络站的几孔土窑洞里燃了起来,渐渐照亮了整个西北大地。

村志里还记载着更动人的故事:刘志丹、谢子长等革命先辈曾通过这里中转到华北、晋绥地区;几大战区的重要情报、战略物资,靠村民养的骡子从这里安全传递;为了转送南下干部,有的村民倒在了敌人的枪口下,有的落下了终身残疾;还有一大批青壮年,在全村人的欢送下,义无反顾地加入了红军队伍。

五号联络站旧址的院子里,有一棵老枣树,村民们都叫它“红军树”。我坐在树下闭上眼睛,贪婪的呼吸着空气中弥漫的革命气息。仿佛看见田德雨在煤油灯下给村民讲马列,看见游击队员们在地窖里悄悄开会,看见村民们趁着夜色给队伍送粮的情景。我忍不住问:“润祥叔,你说一群农民,当年咋敢那么玩命的搞革命?”他望着老枣树说:“吃不饱,穿不暖,有今没明,叫天天不应,叫地地不灵,不玩命咋办。我小时候都差点饿死,现在这光景,不都是那些搞革命的人拿命打出来的?”

支委会

就在我沉浸在这堂“队长党课”里时,单位的电话打了过来,说要派同志来了解驻村工作情况,以及轮换谈话的事。挂了电话,我的心一下子沉了——或许,我在田家川的时间,已然不多了。

轮换谈话并不理想,失落和不舍像潮水一样裹住了我。六年驻村,我早就把农村当成了家,把村民当成了亲人。那几天,思想斗争很严重,我反复挣扎:是安安稳稳等轮换交接,还是趁着剩下的时间,给田家川多留点“能发芽的种子”?直到有天晚上,我坐在小院中,抬头看触手可及的满天繁星,有那么一瞬间,目光扫到了那颗“红军树”。我突然想通了:“不行!我不能等!更不能被情绪绊住脚!等下去不仅辜负了村民的期盼,更是忘了初心使命。”信念坚定下来的那一刻,所有的犹豫和迷茫都烟消云散。时间不够用,那就抓紧每分每秒,给田家川干些实实在在的事。

幸福田家川:政企同答的“振兴题”

经过紧锣密鼓的筹备,田家川村慈善幸福家园终于运营起来了。村里60多位70岁以上的老人,每天都能在那里吃两顿免费的家常饭,饭后可以在娱乐室下棋打牌,也可以在休息室聊天睡觉,幸福家园里的笑声一天比一天多。

这期间,我们遇到了各种各样的困难和问题,不分早晚,众人集思广益出谋划策,也总能逢山开路、遇水架桥。可偏偏在如何解决运营资金这个问题上,我们栽了个大跟头。这道坎,像天堑一样横在我们面前。

“每天最少有48位老年人来吃饭,米面油菜肉料再加上厨师工资,一天最少得300多块,一个月就是一万多,一年下来没有十三四万根本撑不住。”支委会上,有人提议:“要不改成只提供一顿饭或者按月收费?”话音刚落,田书记就急了:“收钱还叫慈善?这是慈善幸福家园,不是盈利场所!”他拍着桌子:“一顿饭都不能少,一分钱都不能收!要是因为缺钱少吃饭、收饭钱,除过我这个副书记退了!幸福家园照常开,砸锅卖铁是我的事。”

村支部副书记能在支委会上这么“硬气”的拍板,这在基层是极其罕见的,往往也伴随着一些村里的难处。年初,原村支部书记因病离世,村里没了主心骨,“软弱涣散基层党组织”的帽子眼看就要戴上,各项政策的“最后一公里”不能没人带头推进。田六临危受命,成了代理书记,扛起了村里的重担。

话放出去了,得靠结果兑现。田六没读过几天书,大字不识几个,捧着电话本,一个一个给在外打拼的“能人”打电话,用乡情求支援、拉赞助。可电话打了一圈,收效却微乎其微。第二次开支委会时,他像个泄了气的皮球,头埋得低低的,声音里带着难掩的疲惫:“先拿开园时捐的款物和库存的米面油用着,不要糟蹋,实在不行……实在不行咱再……”他的话没说完,我赶紧接过话茬:“实在不行,还有我嘛,我想办法试试!”那一刻,所有人的目光都聚到了我身上,让我有一种我的话是不是说的有点早了的感觉。

单位捐赠物资

整理好思路后,我拨通了单位领导的电话,把慈善幸福家园的运营情况、遇到的资金困难一五一十地汇报,希望单位能帮把手。第二天一早,我就候在了县慈善协会的高风兰会长办公室门口,做好了“死皮赖脸磨一天”的准备。怕自己一个人不行,我又想起集团在延川挂职的惠思杰副县长,他前几天刚去过田家川调研,也看到了老年人们在幸福家园吃饭的场景。我赶紧下楼请他帮忙一起沟通,最终高会长同意在几天后的捐赠仪式上,给幸福家园先支援35份粮油。与两位领导道别后,我一边哼着小曲,一边高高兴兴的走出县政府,当我看见车窗上贴的违停单时,哭笑不得。想想协调到了支援,这点小事也欣然接受了。没过几天,单位的两笔捐赠金共12200元,也拨到了镇财政所。

集团公司挂职副县长惠思杰到村调研

燃眉之急总算缓解了,可我心里清楚,这些支援只是“雪中送炭”,不是长久之计。幸福家园就像一艘摇摇欲坠的小船,我得找准“航向”,才能行稳致远。

转机,总在坚持之后。我找到单位消费帮扶供货商“延尝食优”农产品加工厂负责人景醒的电话号码,担心电话上说不清楚,我又找到他在延安的办公室,开门见山,我跟他说了田家川的情况,希望他能帮忙想想,看有没有和他公司业务对口的帮扶办法。隔天下午,景醒带着他的销售经理田乐赶到村里。一进门,田六愣了一下,问田乐:“乐乐,你咋回来了?”我赶紧问:“你们认识?”田六说:“他后生走到哪,都是我下田家川的人!”我心里一喜:天助我也,这事有戏!

延尝食优农产品加工厂捐赠

“村里有困难,作为田家川人,我也想尽点绵薄之力。”田乐接着说,他提议在村里设一个农产品收购点:一来能帮村民卖掉家里积压的农产品;二来厂子把农产品加工成商品后,再按销售额的2%给村集体分红。这是“一举四得”的事:村民有渠道卖掉手里的农产品实现增收,加工厂拓宽了农产品来源渠道,又能为集体经济源源不断的“输血”,分红还能支撑慈善幸福家园运营的一部分费用!一拍即合,敲定了协议细节和分红资金的监管渠道,我立即向镇党委的马国勇书记汇报,马书记听后表示肯定,“要设点就设个镇级的,只要能帮销,全镇的农产品都可以从你田家川走”。

延尝食优农产品加工厂农产品收购站

没几天,田家川村就迎来了首次收购。“出乎意料,第一次就收了42325块钱的农货!”景醒一边说一边四处打量,又捐了28000元,给幸福家园的三间平房和七孔窑洞铺了瓷砖。这次探索合作,开启了田家川村与民营企业协同发展的先例。

成熟的模式可以复制。田家川村有400亩果园,这些年在万颗果业合作社负责人左江浩的科学管理下,种出的苹果不仅品种多,品质也特别好,可就是销路窄,好果子卖不上好价钱。我打听到单位消费帮扶另一家供货商,延安中果农业科技股份有限公司负责人张铸的电话,一口气说了25分钟,把田家川的情况、合作的想法都跟他细细讲了,我说的嘴干喉咙疼,他只说了一句:“没问题,你看着安排就行,延安中果全力支持。”有了之前的经验,这次我们很快就搭起了平台:企业通过收购拓展供应链,村民通过稳定渠道增收,村集体通过分红积累资金。这种“三方共赢”的模式,才是乡村振兴的长久之道。

振兴田家川:有滋有味的“新生活”

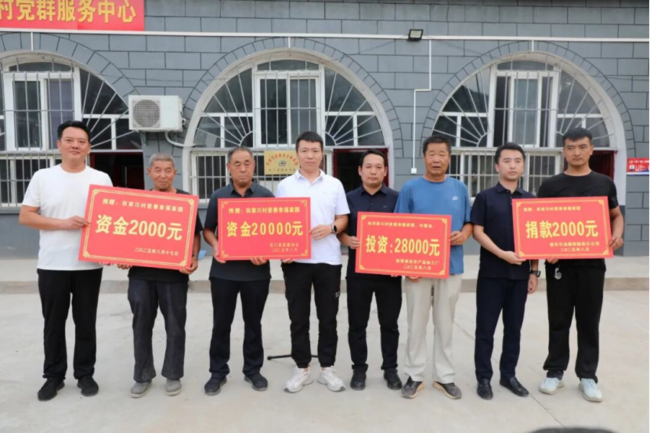

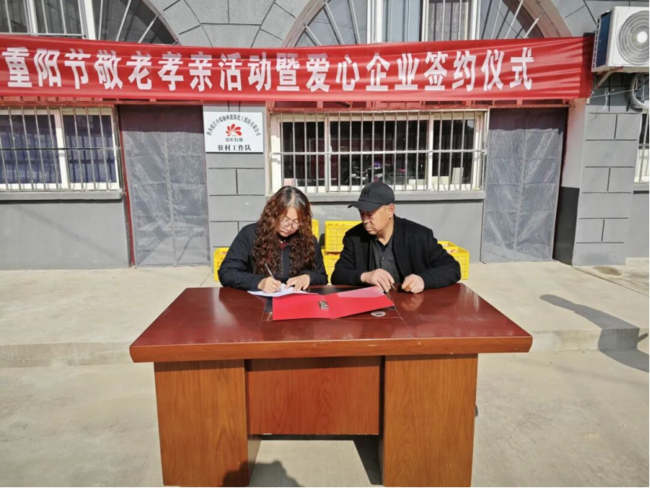

农历九月初七,田家川村委会格外热闹,“重阳节敬老孝亲活动暨消费帮扶爱心企业签约分红仪式”在这里举办。我作为主持人,见证了延尝食优、延安中果两家企业与村委会签定合作协议,随着两块“农产品收购点”的牌子缓缓揭开,村两委把印着“情系田家川 大爱暖人心”“集体经济添活力 村强民富展新颜”的锦旗送到企业负责人手里,会场响起了雷鸣般的掌声。

驻村第一书记刘鹏飞主持

贾家坪镇镇长贺芳致辞

仪式上,贾家坪镇政府贺芳镇长在致辞中的一句话,还萦绕在我耳边:“要让红色基因融入乡村振兴,让传统美德滋养百姓生活。”这句话,指明了我们的工作方向。田家川这片红色沃土,孕育着无限可能,再把产业发展,敬老孝亲结合起来,就形成田家川村“红色魂、绿色业、幸福园”的特色发展路径。

延安中果生态农业科技有限公司与田家川村委会签约

延尝食优农产品加工厂与田家川村委会签约

仪式结束后,我们送企业来宾到村委会门口,没想到村里的老人们早就等着了。她们把家里的土鸡蛋、红薯、南瓜、小米,一筐筐、一袋袋、一箱箱地往两家企业负责人手里递。我发现:每颗土鸡蛋都用报纸仔细包着,生怕碰碎;红薯长得饱满,颜色红得发亮;南瓜黄里透红,一看就甜;小米金黄金黄的,颗粒分明。这些都是老人们的“宝贝”。一位老人握着延安中果公司总经理王志玲的手,反复说:“好心人,东西不好,你不要嫌弃,路上开车慢点。”“姨,这些东西虽然都不贵,但是这份心意,我在城里花多少钱都买不来!”两个人握着双手,红了眼眶。

慈善幸福家园老年人给爱心企业赠送土特产

所有事都忙罢,村干部们聚到我的宿舍聊天。从早上四点开始,打扫卫生,布置会场,洗菜做饭,排练节目,每个人都有自己的活儿,却配合得极为默契,一直到下午五点多,才终于能歇口气。虽然大伙都累得人仰马翻,可脸上全是笑。田六拿出自家酿的酒,给一人倒了一杯:“活动搞好了!还捐来两万多的分红钱,多亏了刘书记,咱敬刘书记一杯!”“你们比我辛苦,敬你们,敬田家川有滋有味的新生活!”

作为一名从决战决胜脱贫攻坚战,一路走过乡村振兴五年过渡期的驻村干部,六年驻村路,早已双脚沾满泥土,心中装满群众。

我认为,只有“接地气”的扎进村子,成为一个真正的“村里人”,才能找到适合村庄的振兴路子,这条路没有捷径,只在纸上看不在现场干,怕出事不干事,是万万不可取的。驻村不是“镀金”,而是“扎根”,要把根扎进泥土里,扎进村民心里,敢于接“烫手山芋”,善于钻“矛盾窝子”,才能对村民的急难愁盼感同身受,才能在探索实践中找到破解难题的钥匙。(文|刘鹏飞)

粤公网安备

44010602002985号

粤公网安备

44010602002985号