新疆小伙依力凡,演红了“岭南三部曲”

无论是舞狮、英歌舞还是龙舟,将非遗文化搬上舞剧舞台的难点,都是从民俗到故事的转换。“岭南三部曲”,根本学不完

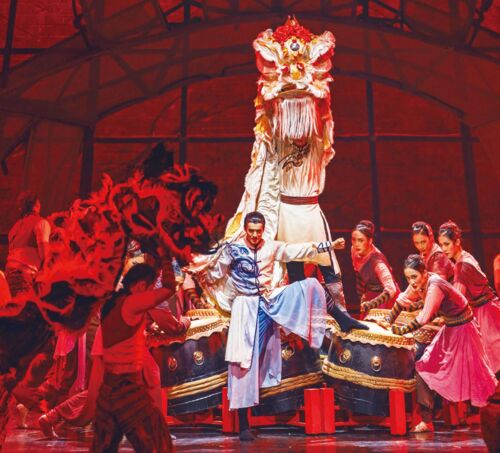

依力凡在舞台剧《英歌》的定妆照

接近晚上11时,依力凡·吾买尔才能抽出时间来接受南风窗采访。

近期,正值舞剧《英歌》全国巡演,作为主演的他,几乎每周都要飞往新城市。时间安排得很紧凑。一场完整的舞剧,时长两小时左右,但演员在幕后要花的功夫远远不止这些。“明天演出的话,我们其实今天就进去(剧场)了,尽量在前一天联排一遍,第二天一大早过去再联排一遍,下午化妆,晚上演出。”

采访当天下午,依力凡刚刚结束《英歌》在兰州的巡演,和团队一起飞往上海参加“荷花杯”的比赛。8月6日,第十四届中国舞蹈荷花奖舞剧评奖终评在上海启幕,6部舞剧作品在上海国际舞蹈中心展开角逐,《英歌》便是其中热门之一。

《英歌》是由广州歌舞剧院创作的一部聚焦潮汕文化的舞剧,讲述的是“番客”的家庭故事。父亲远下南洋、背井离乡,母亲和孩子留守—这是常见于20世纪40年代潮汕地区的家庭结构,也是一段经典的潮汕历史。

舞剧《英歌》采撷了这段潮汕民间切片,并注入了传统非遗英歌舞的表现形式,创新性地引入耍花槌、铁枝木偶、木雕等岭南特色文化符号,融入现代舞台艺术,演绎了一个跨越时空的家族传承故事,打破了人们觉得英歌上舞台只能是硬桥硬马的想象,从而使整部剧的节奏变化更丰富,情感维度也更加多样。

依力凡饰演的陈心远,是“番客”陈文耀的儿子。在《英歌》的舞台上,他敲响父亲留下的英歌槌,一片寂静中,白色的光束投射到陈心远身上,烟雾中走来一只蓝色的麒麟,在虚幻的时空里,他看见了父母的经历:陈文耀和林巧儿身穿两袭红衣旋转、跳跃,这是爱情;几位小伙伴排列成队敲打牛肉丸,是友情;陈文耀渐渐隐匿在黑暗中,是分别;绵绵丝带似河水流淌,是思念。

依力凡说,陈心远就像一个舞台上的观众。不同的是,他用舞蹈将作为“旁观者”的感受演绎了出来—在遇到爱情时,他的舞蹈是俏皮而柔软的;面对友情,他是活泼轻快的;最后画上英歌脸谱,隐喻一个真正的“英雄”,他又是深沉而豪放的。

让人感到比较新鲜的是,这部舞剧的主演之一依力凡,其实是名“95后”新疆维吾尔族小伙。作为广州歌舞剧团的首席演员,依力凡主演了“岭南三部曲(《醒·狮》《龙·舟》《英歌》)”。对生长于西北边疆的他来说,“岭南三部曲”最难的不只是舞蹈、武术,还有文化这一关,“学不完”。

“还是想去北京看一看”

《英歌》刻画的是一个非常传统的潮汕家庭—父亲陈文耀为谋生下了南洋,母亲林巧儿含辛茹苦把儿子养大,却迟迟等不到丈夫回家;儿子陈心远正处于青春期,难以理解一个“不负责任”的父亲—舞剧开场,母亲给父亲碗里夹了牛肉丸,陈心远都觉得父亲不配,就此争执起来。

演员依力凡,出生在一个跟剧中完全不同的家庭。他的老家在新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州的和静县,景色不似南疆壮丽,也没有大众印象中的那种浓郁的维吾尔族风情,是个乍一看有些普通的小镇。他的爸爸妈妈都是公务员,在他看来是“非常开明、有远见的人”。

春节回家,他在社交平台分享家里的“才艺表演”:客厅的电视机前,爸爸妈妈即兴跳着新疆的民族舞蹈,他和弟弟坐在一旁弹琴伴奏,时不时把目光投向父母,一家人脸上尽是满足幸福的笑容。

正是在父母这种无条件的托举下,依力凡觉得,“12岁离家,一个人留在北京学舞蹈”,在当时是件“挺厉害”的事儿。

他下定决心学舞蹈的原因很“朴素”:文化课成绩一般。小时候,他非常好动,上课“坐不住”,总被老师“请”家长,“我估计他们觉得我考不上什么好大学”。

他的天分显露在其他地方。在很多热闹的场合,新疆人的娱乐方式都是唱歌、跳舞。家里人带他去参加婚礼,别的孩子都害羞,依力凡却“摁都摁不住”,一上去就开始舞动起来。家里人觉得,这或许就是适合他的那条路。

2005年,依力凡10岁,开始正式学习舞蹈基本功,第二年考上了上海戏剧学院。放在那个年代,这件事好像有点“不太现实”。他身边的朋友,直到现在也很少有人真正走出小镇,但妈妈带着他就到了上海。不过,这次求学没有持续太久。“那时候导航软件还不像现在这么发达,吃饭还得看地图找地方”,妈妈觉得太麻烦,又把依力凡带回了新疆。

但依力凡见过了大城市,不愿再留在老家,“还是想去北京看一看”。

由于爸爸妈妈爱“折腾”,依力凡家是附近最早用上电脑的家庭之一。“我爸当时从网上查找到,一间既能让我很安全、又能学艺术的学校。”2007年,依力凡考上了中国人民解放军艺术学院,并在此度过了11年。

新疆跟北京离得远,学校也管得严,一年只有放寒暑假的时候有机会回家。但依力凡没什么“北漂”的感觉。早上6时多军号一响,依力凡就得起床,把被子叠成豆腐块,紧着要搞内务、打扫卫生,完了开始跑操,吃早饭,列队列,喊口号,唱军歌。8时整,走进教学大楼换了练功服,真正的学习才算开始。

芭蕾、民族舞、古典舞、现当代舞乃至太极,都是舞蹈演员必练的基本功;编舞、表演、技巧,也一个不能落下。依力凡从小身体软度不好,但他没想过放弃。一方面,他的性格里有要强的部分;另一方面,他很诚实地说:“我不想再回去写作业。”

刚开始,依力凡也没想过自己最终的归属会是舞剧舞台。舞蹈之外,乐器、唱歌、模仿……他都学得挺不错,“技多不压身”。他的想法很简单,“就是想做个全面一点的演员”。一直到2017年毕业,依力凡加入了广州歌舞剧院的舞团。

舞剧《醒·狮》剧照

“最困难的是文化这一关”

2006年,广东的龙舟、舞狮和英歌舞被列为国家级非物质文化遗产。多年来,广州的舞团对这三项技艺都不陌生。但“岭南三部曲”的总导演钱鑫说,在《醒·狮》出现之前,以当地民间活动和信仰作为舞剧创作来源的剧目并不多见。

广州歌舞剧院一直想尝试在舞剧的形式上进行创新。艺术总监史前进在接受采访时说,他们在2016年开始计划将非物质文化遗产搬到舞台上。2017年,广州歌舞剧院准备开始编排大型民族舞剧《醒·狮》。

2017年9月,依力凡刚来到广州。除了跳舞,依力凡还有些后空翻之类的“绝活儿”。总导演钱鑫曾教过依力凡排练课,看中了他的全面性,问他:“你想不想来跳?”

依力凡说:“当然想!”就这样,《醒·狮》成为了依力凡作为职业舞者参演的第一部舞剧。

舞蹈圈里有句话:军艺毕业的孩子“很好用”—因为接受过一些军事训练,身上会兼具柔和刚的特性。依力凡说:“在刚开始接触南拳的时候,身上有一些在部队留下的刚硬的发力方式,就不会觉得那么痛苦。”

从学生到演员,依力凡觉得两种身份有很大的本质区别:“当学生就只管努力,把基本的表演、技术学好;但作为演员,要考虑怎么去诠释好一个人物。”比如,《醒·狮》中有一段一分钟左右的“打桩”。龙少跟对手打架输了,回家自己练功,心里很生气,“我为什么会输给这个人”,通过打桩来发泄这种心情。

“这个舞段不能从头到尾像老师教的一样一套打下来,那样的话是没有人物的。它(舞蹈和武术)为什么能融合?就是因为我们融入了人物、融入了舞蹈动作、打桩和人物情绪。”

无论是舞狮、英歌舞还是龙舟,将非遗文化搬上舞剧舞台的难点,都是从民俗到故事的转换。而对于演员来说,整个表演成立的前提,建立在他们对文化的理解上。

依力凡一开始很难进入角色。他在北方长大,和大部分北方人一样,他只听过黄飞鸿,打木桩、舞狮子对他来说都是“未知的领域”,“最困难的就是文化这一关”。

为此,他特地翻了岭南文化的书来看,跟团队去广州的三元里、陈家祠和佛山祖庙等地采风,又看了黄飞鸿、李小龙的电影,感受当中岭南武术的韵味。他还发现,广州只要有门店开业,几乎都会有舞狮表演。相比于舞台艺术,舞狮更是融入岭南人日常生活的文化肌理,敲锣打鼓的节奏与他们的心跳脉动亦步亦趋。这样的洞察,让他敲开了走进岭南文化的大门。现在,他已经能自信从容地坐下来跟别人介绍南拳和岭南文化,“(别人)会觉得这个大西北人懂得真多”。

每天早上,依力凡的训练从芭蕾集训开始。另外,他还要练咏春拳、上高桌、抖狮头等,经常打得胳膊上青一块紫一块。

岭南三部曲《英歌》《醒·狮》《龙·舟》,都是包含武术元素的舞剧。对依力凡来说,困难的地方在于如何找到这些武术的力量感。“因为舞蹈是柔美的,但武术是那种寸劲儿,需要另一种发力方式,所以在排练当中要有柔有刚、有硬有软。”

创作舞剧《英歌》时,广州歌舞剧院专门请了非遗传承人陈来发等来教舞蹈演员跳英歌舞。英歌舞分为好几派,打的方式和套路都不一样,“包括怎么转(英歌)槌,是什么气势,都有区别”。

但依力凡觉得,英歌舞最难学的还是“那个劲儿”。“你看到的英歌舞是非常燃、非常有力量、像中华战舞一样非常美的,但是我们舞蹈演员刚开始学的时候,我们使的劲儿是跟人家不一样的,我们可能动作模仿到了,但是那个最精髓的(劲儿)刚开始确实拿不住。”

截至8月初,《英歌》已经巡演了近40场。如今最让观众期待和沸腾的部分,也正是起初最难学的英歌舞段。这背后是团队日复一日的练习。

“身上基本不可能没毛病”

一个不为观众所知的事实是,反复地练习几乎无可避免地会给演员的身体带来损伤。

去年《英歌》排练时,依力凡的舞伴在完成一个动作时不小心把他踢到了,他见到血直接晕了过去,鼻子一直在喷血,到医院确诊了粉碎性骨折,得做手术。依力凡好多天连味道都闻不见,连着休息了20多天。

演《醒·狮》时,依力凡伤了额头;排练《英歌》,他的鼻子粉碎性骨折;前段时间,嘴巴也坏了一次,“基本上脸都来了一遍”。依力凡调侃,舞蹈演员也是个“高危职业”。

依力凡的膝盖从大学开始就一直有伤,一旦超负荷训练便会形成积液。“我觉得专业舞者,尤其是很多剧的这种主演演员们,身上基本上不可能没毛病,要么就是膝盖有问题,要么就是腰有问题,要么就是肋骨有问题,要么就是关节有问题。很多(人)都曾经被医生说过,要不以后别跳了。”

但舞蹈,是他10岁那年就做出的选择。

从2017年加入广州歌舞剧院成为一名专业舞者,集训,排练,巡演……依力凡已经这样度过了8年。

他喜欢广州,就像舞狮、龙舟和英歌舞等岭南民间运动和民俗,能和舞台艺术融会贯通一样,广州这座城有很强的包容性。“在这个城市里能找到很多你想要的东西,说白了就是你想要过什么样的生活(都可以),有CBD,也有烟火气。”

在小北路,他还能吃上维吾尔族餐厅。他喜欢广州的公园生机勃勃的样子。北方一到冬天树上总是光秃秃的,但广州永远是绿色的。“我热一点没关系,但我特别怕冷;而且我受不了那种光秃秃的、树上完全没有生机的状态。”

不演出的时候,依力凡喜欢弹弹琴,唱唱歌,聚会,聊天,有时候也看些脱口秀。新疆有一种很传统的“脱口秀”,叫“恰恰(qiahqiah)”,是伊犁地区有着上百年历史的一种表演。“小时候我们爸妈聚会的时候,经常会请到这么一些人。他们讲脱口秀的时候,会有非常丰富的肢体表演、表情,有的还会耍一些特技,学鸟叫,学猩猩。”他还想过,也许自己也能去写一写,讲一讲。

依力凡如今是广州歌舞剧院的首席舞者,也是广州歌舞剧院的“学霸”,业务考核总是拿第一。粉丝给他起了个昵称,叫“一粒饭”。

经过“岭南三部曲”的洗礼,如今,依力凡对舞蹈的“融合”很感兴趣:“舞蹈有节奏,语言也是有节奏的。举个例子,就像乐器和脱口秀的融合,也许还可以加上舞蹈的表达。比如你爱看脱口秀,我爱看乐器,有些人爱看舞蹈,可以让这些观众都享受同一个表演。”

关于表演,他在思考更多的可能性。

粤公网安备

44010602002985号

粤公网安备

44010602002985号