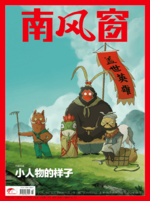

小人物的样子

当我们谈论中国动画近年的崛起时,不只是关注票房突破和市场繁荣,更意在看到其中的精神取向与社会情绪。

如今的中国电影市场中,动画已经成为一种不可忽视的重要品类。今年暑期档,《罗小黑战记2》《浪浪山小妖怪》均获得了不错的口碑和票房,更不必说上映长达半年的《哪吒之魔童闹海》,已成为现象级作品,票房跻身亚洲市场前列——说明国产动画不仅在国内站稳脚跟,还将开始具备跨区域的市场影响力。

这一波动画热潮可以追溯到2015年。当年,田晓鹏导演的动画电影《西游记之大圣归来》,拿下9.56亿元票房,成为当年票房最高的动画电影。这部作品也是21世纪以来,首部在票房和口碑上同时获得成功,并调用了传统IP,采用民族化叙事的中国动画电影。它的成功给行业带来巨大的鼓舞,此后,导演、创作者、资本感到兴奋,拥入动画产业,越来越多带有传统风格和民族化叙事色彩的国产动画被创作出来,逐渐成为各大院线的宠儿,如《大鱼海棠》《白蛇:缘起》《姜子牙》《长安三万里》,以及两部《哪吒》。

市场的稳定,带来了更多的资源投入,但这种投入不仅涉及资金和技术层面,也包括思想与表达上的探索。中国动画开始展现出一种自觉:它既要可看、可卖,也要可思;既回应观众的现实焦虑,也要表达文化身份与审美信心。它不再只是娱乐产品,而是有能力进行创造和思考。于是,这一阶段的中国动画也表现出一些新的气质。

其中,最突出的特点之一是“成人化”。早期的《喜羊羊与灰太狼》《熊出没》《猪猪侠》主要面向儿童,但随着市场拓展,这些作品本身也在往“全年龄段”方向发展。越来越多的动画,不再满足于讲述单纯的儿童冒险故事,而是承载起社会情绪,表达社会隐喻。比如,许多作品开始讨论身份困境、代际关系、权力与命运的博弈,借神话母题与当代生活相勾连,《姜子牙》等动画电影甚至呈现出一些只有成人才能理解的暗黑色彩。

加之动画自由而灵活的表现形式,可以说,如今的中国动画在一些故事类型和议题深度上的探索,不仅不逊于真人电影,甚至超过了真人电影,并由此拥有了越来越大的社会影响力,已经成为理解中国社会的一个重要观察口。

特别值得注意的一个趋势,是角色设计上的视角转移。那些异类与被孤立者、失势的英雄、处在秩序边缘的妖、制度夹层中的小人物——他们是这十年最能获得观众共鸣的银幕面孔。哪吒对“我命由我”的执拗,大圣在压抑和失败后的重启,《大护法》中庶民的觉醒,《浪浪山小妖怪》里小妖怪们走出安稳现状的勇气……这些角色身上,集合了许多普通人的现实体验。

因此,当我们谈论中国动画近年的崛起时,不只是关注票房突破和市场繁荣,更意在看到其中的精神取向与社会情绪。动画中那些缺爱的、会痛苦的、会委屈的人物的样子,某种程度上就是当下观众的样子。他们的挣扎与成长,构成了这一时期中国动画最重要的主题之一。

透过动画,我们或许能更清楚地理解当下社会的精神走向。

粤公网安备

44010602002985号

粤公网安备

44010602002985号