山西能否走出一条由文化引领的碳中和之路?

当《黑神话·悟空》的东风将山西古建推向大众面前时,处于转型深化攻坚期的山西,仿佛找到了一个独特的文化切口,让人们开始重新审视这片古老土地上的历史遗产与未来机会。

2025年3月18日,“气候变化与文化遗产”主题游径——“时间与温度修复沉‘晋’之旅”首站活动在朔州市崇福寺正式举办。朔州市文化和旅游局、朔州市气象局、崇福寺文物保护所等相关部门代表,联合国教科文组织(UNESCO)国际自然与文化遗产空间技术中心(HIST)副主任王心源研究员,游径发起方山西科城能源环境创新研究院(以下简称“科城研究院”)齐聚崇福寺弥陀殿前,展开了一场关于“由文化引领山西碳中和”的多方探讨。

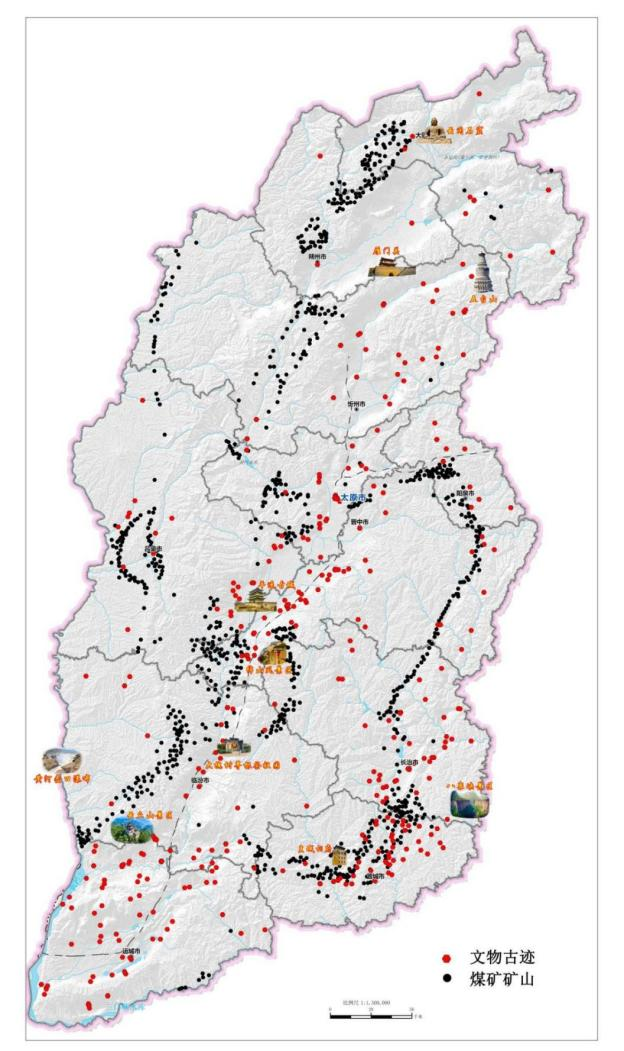

图 山西省文物古迹资源与煤矿矿山空间分布

来源:山西科城能源环境创新研究院项目研究组.文旅产业助力山西煤炭地区公正转型[R].2025

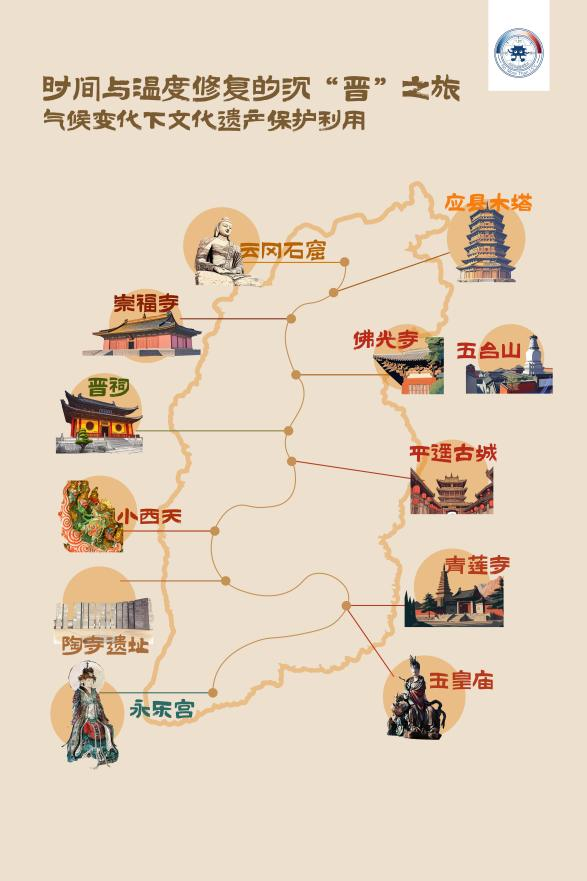

图 时间与温度修复沉‘晋’之旅路线

来源:山西科城能源环境创新研究院项目研究组.山河晋谣项目

温度与时间,在山西完美“遇见”

在社交媒体中搜索“山西”,能源和文化是位居前二的热词。包括气候在内的自然环境变迁为这片土地孕育了丰富的能源宝藏,五千年华夏文明的历史积淀,更为这片土地留下了璀璨的文化瑰宝。

时间在黄土地上留下她走过的痕迹。联东启西,南来北往,山西既保留着最初中国的遗存,又在农牧文明的交融中绽放出文明之花。这里有大唐盛世孕育的中国古建国宝——佛光寺东大殿,北宋重修下现存最早的皇家祭祀园林——晋祠,辽代铸就的世界最高纯木构奇迹——佛宫寺释迦塔,元代铸魂的古代壁画艺术殿堂——永乐宫,世界最高的纯木构建筑辽代——释迦塔,清代晋商铸就中国金融传奇的历史缩影——平遥古城。

“地上文物看山西”。山西拥有全国重点文物保护单位531处,其中古建筑421处,占比79%,数量均居全国第一;现有元以前木结构古建筑495座,约占全国的85%,其中唐代木结构古建筑全国仅存3座,全部在山西。

“干燥少雨的气候和历史上较少的极端天气,为木结构古建筑保存提供了有利条件。”山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院副院长安海在一次采访中提到。山西能成为数量庞大的古建筑“保险箱”,气候是关键因素。

千年遗存的气候惊“碳”

然而,随着全球气候变化的加剧,包括山西古建筑在内的珍贵文化遗产正面临着前所未有的威胁。气候变化已经改变了气温、湿度、风向风速、降水和辐射等气候变量,也加剧了灾害事件的发生频率。极端暴雨导致古建筑屋顶漏雨、墙体开裂坍塌,高风速则加剧了石窟的消逝速度,这些都凸显了气候变化对文化遗产保护的严峻挑战。

2021年10月,三晋大地遭遇历史罕见的持续强降雨。雨幕中,近三百处低级别不可移动文物轰然倾塌,这些承载着千年文明密码的土木砖石,这些见证历史的“时间老者”纷纷停驻在这场大雨之中。“这几年雪越来越少了,三月份雁门关外从来没有这么暖和过",世代居住在此的老人们望着过早抽芽的杨柳喃喃自语。

气象观测数据进一步印证了这份不安,“1972-2023年的近52年来,朔州市的年平均气温、年平均最高气温和年平均最低气温均呈现出显著的升温趋势,年平均气温以每十年升高0.4℃的速率上升,这一升温幅度高于山西省平均气温每十年升高0.3℃的变化速率。”朔州市气象局李睿台长指出。“近52年朔州市年降水量及日最大降水量均呈增加趋势,增加速率分别为每十年增加10.6、1.3 毫米。2007 年以前朔州市降水量多波动,2007年以后降水量持续增多,尤其是2013-2023 年的最近11 年降水量增多明显。”

“持续性的降雨、降雪天气可能导致古建筑屋顶压力与含水量过重,严重的还将破坏古建筑屋面结构。雨水渗透在古建筑的缝隙中,还可能破坏古建筑墙面结构。”朔州市朔城区崇福寺文物保护所副所长陈琳讲到。

这种“气候加速度”的变化趋势直接威胁着山西省占全国85%的元以前木结构建筑。昼夜温差导致木材热胀冷缩产生裂隙,极端降水使地下盐分上泛引发墙体酥碱,木结构建筑的腐朽、虫蛀、开裂等问题也随之加剧。

这些发生在三晋大地的微观叙事,共同勾勒出一个文明大省的气候困境。在全球气候加速变迁的环境下,这些承载中华文明基因的木质古建筑,正面临着比战争与岁月更严峻的考验,文化遗产的独特性与不可复制性让其成为气候变化下既美丽又脆弱的时间遗存。

文化大省的减“碳”之道

“气候变化和天气变化不同,是一个更长时间尺度上的变化规律,最低要有10年的平均,一般是30年、50年这样的变化。当前我们说到的气候变化危机,一方面是指长时间尺度,平均升温幅度和变化频率加大,另一方面,这场气候变化是由人类活动而加速变化。”王心源解释道。

2025年,王心源及其研究团队,综合运用卫星与地面技术观测系统,对山西省近七十年的气候变化进行了深入分析。研究数据揭示,山西省的气温在过去70年间上升了约2℃。对此,王心源指出:“这一增长幅度相当显著。”。“山西省保留了时序最为完整的地上文物,也是受气候变化影响最显著的地区之一,在这里可以观测到不同气候要素对不同文化遗产形态的影响。山西具有研究和探索气候变化对文化遗产影响和保护路径的典型性和示范性。”

2024年5月15日“全国低碳日”桑,山西省生态环境厅、省文物局、文物保护基金联合提出全国首个《气候变化下文化遗产保护宣言》。宣言提出,气候变化已成为影响文化遗产保护的重要因素,应将文化遗产纳入应对气候变化的战略框架,通过科学规划、技术创新和多方合作,探索文化遗产保护与绿色发展的协同路径。这一举措不仅为山西乃至全国的古建保护工作指明了方向,也为实现碳中和目标提供了新思路。

当采煤机的轰隆声随着时代发展渐行渐弱时,山西省文化遗产的呼吸声正在能源转型的路上逐渐清晰可闻。在这场文明与炭火的博弈中,山西正面临着三重考验:怎样在气候变化的挑战下保护古建筑等文化遗产?如何在保护古建筑的同时激活文化价值?如何将文化自信转化为山西可持续发展动力?

加速产业转型,推动减污降碳是山西用行动保护文化遗产的重要方式,同时,利用文化遗产推动促进山西文旅业发展,由挖煤向挖掘文化价值转型,也是山西实现碳中和的重要路径之一。

“没有解决的问题远远比解决的问题多得多”。2025年两会期间,全国人大代表、云冈研究院院长杭侃谈到。从抢险性保护到日常性维护,在气候变化影响下,山西文化遗产的保护工作依然任重道远。为了实现文化遗产的可持续发展,专家学者们正积极探索将碳中和理念融入古建保护和文旅发展进程中。

朔州市文旅局李时明科长讲到,山西要走好以文化为引领的碳中和之路,既要做好古建筑保护,更要激活其时代价值。气候变化下文化遗产保护技术的革新也为山西省文旅发展打开新的思路,催生出新的产业形态。受气候变化影响,应县木塔保护也面临诸多严俊挑战,当前应县木塔正在紧张备料与修缮中,塔内只有一层对游客开放。为了弥补游客不能登塔的遗憾,相关部门结合VR技术,让游客不用登塔也可以系统了解这座“斗拱博物馆”。

2024年,山西省文旅市场呈现出强劲增长势头,全省累计接待国内游客同比增长27.24%,旅游总花费同比增长36.03%。山西省文化和旅游厅公开数据表明,山西省文旅事业呈现出蓬勃发展的状态。“担当新的文化使命,加快把文旅产业打造成战略性支柱产业和民生幸福产业,建设新时代文化强省和国际知名文化旅游目的地。”也写入了山西省2025年工作计划和战略规划政策中。

文化遗产保护与文旅产业的融合发展,既传承了历史文化,又创造了新的产业和就业机遇,有力支撑经济转型。数字技术赋能古建保护、文旅发展融合低碳理念,当前山西正在书写的,不仅是某个地域的转型故事,更是文明存续的范式革命。

由文化之旅激发公众减碳行动

2019年起,科城研究院启动“气候变化下文化遗产保护利用”工作。“呼吁大家关注文化遗产,践行低碳行动是我们传播的重要目标之一,但不是最终目的,我们希望通过文化遗产的保护与传承,激发公众的文化自信与产业转型行动,进而推动山西从挖煤向挖掘文化价值转型。”科城研究院国际交流中心主任李莹讲到。王心源称:“在中华民族伟大复兴的时刻,珍贵的文化遗产是展现我们文化自信的重要物证。而利用文化遗产发展文旅既可以帮助公众认识到‘我们从哪里来,现在在哪儿,未来走向何方?’这一深刻的哲学问题,又是公众现代生活中重要的精神食粮”。

“在应对气候变化的背景下,探索以文化引领实现碳中和转型的山西路径,不是一个部门的责任,推动文化遗产保护与文旅发展的多方协同变得尤为重要。”李睿指出。

“双碳”背景下,山西能否走出一条由文化引领的碳中和之路?只要多方联动参与、全民同襄共举,时间应该会给我们答案。(山西科城能源环境创新研究院供稿)

粤公网安备

44010602002985号

粤公网安备

44010602002985号