未老先秃,年轻人涌入植发门诊

“晚上洗头掉许多头发,是不是要噶了,怎么办好焦虑。”25岁的林生在深夜发了这样一条动态。

他被确诊为脂溢性脱发已有多年,虽然曾通过药物、饮食调整等方式控制脱发,但由于未能坚持,效果反复。随着发际线后移、头顶稀疏,他开始越来越抗拒出门,甚至习惯性避开镜子中的自己。

“小时候别人叫我阳光男孩,现在我拍照一定低头,根本不敢看镜头。”他说。

这样的焦虑并不孤单。脱发,正在成为一代年轻人不愿提起却无法逃避的现实,而植发随之走出边缘,成为社交平台热议的消费现象。

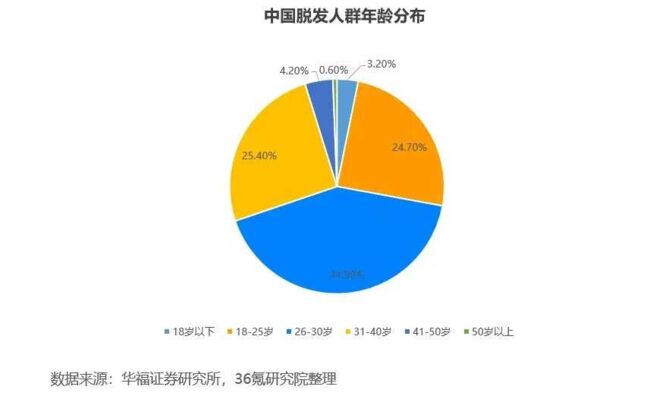

头部焦虑 从前,脱发是一件羞于启齿的事,如今,它却在社交平台上高频出现。据国家卫健委统计,2019年,全国已有超过2.5亿脱发人群,平均6人中就有1人脱发。 这一曾被视为衰老与中年的符合,如今已是一代年轻男女的共同隐忧。观察今天的植发用户画像,会发现很多变化。一方面,年龄在下降,90后是主力军,00后也开始登场;另一方面,性别在模糊,越来越多女性开始走进植发门诊。 中国脱发人群年龄分布(数据来源:华福证券研究所、36氪研究院整理) 社交网络上的热词#秃头#、#秃头少女#、#拯救秃头#等词条,不乏数亿浏览量。人们对头发的关心,早已超越了生理问题,变成了一场和自我形象相关的长线博弈。 如果说过去的植发行业还只是悄悄存在于城市的边缘诊所,那么现在,它已经出现在地铁站、商场、写字楼和短视频直播间里。那些曾经羞于开口的“秃头困扰”,如今变成了许多消费者口中的“刚需项目”。 在社交媒体平台上,#植发日记#、#植发际线#等词条下,有无数博主详细记录自己的术前设计、术中体验和术后恢复。他们的目的不一定是为了“长回失去的头发”,更多是想要一个更协调的额头线条、一个更浓密的发缝,或者是让自己在镜头下看起来更有精神、更有安全感。 “在忧郁之中下定决心做了植发,感觉做完之后自信满满。”一位女生在术后日记中写道。她在成年礼前一年开始掉发,起初以为是洗发水问题,换了好几种,后来试过各种生发精油、营养片,效果不明显,最后走进了诊所。 年轻人在头皮上任何一点细微的变化都能被捕捉到 她不觉得这是一种“治疗”,更像是一次主动地选择一个面对焦虑、主动改变的行动。 这正是植发正在发生的转变:它从一种被动补救的手段,变成了一种主动管理的决策。植发作为一项低风险、效果显著、恢复周期短的轻医疗项目,正在悄然成为许多人的“第一站”。 市场需求外,使得行业崛起的,还有机构层面的系统化转型。 早在2000年前后,国内就已经有植发诊所存在,但那时市场小众,技术水平原始,多数机构规模不大、宣传有限、依靠医生个人经验运作。 直到2010年前后,随着一批更具品牌意识和管理理念的机构入场,行业才开始有了标准化、连锁化的雏形。在一线城市设立直营门店,复制技术流程,统一服务标准,培育医生梯队,碧莲盛、雍禾、大麦等品牌逐渐脱颖而出。 碧莲盛就是其中的代表。2005年,它还是一家仅在北京设点的医疗门诊;而现在,它已经在全国多个核心城市建立起直营网络,成为国内植发行业最早进行规模化运作的品牌之一。 碧莲盛已经在全国多个核心城市建立起直营网络,成为国内植发行业最早进行规模化运作的品牌之一 数据也印证了这股浪潮的真实体量。根据艾媒咨询发布的《2024—2025年中国头皮疗养行业发展趋势分析报告》,2023年,中国护发产品市场规模已达620.90亿元。护发产品市场渐趋进入精细化、高端化时代。 据预测,未来5年,这一蓝海市场将以4%左右的速度持续增长,并在2029年达到817.80亿元的规模。 一场从“能不能种”到“种得精细”的静默革新,也使得这场产业扩容成为可能。

“就像睡了一觉,头发就种好了”

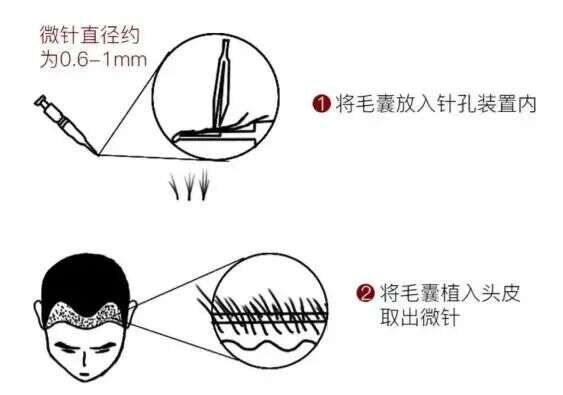

在很长一段时间里,植发手术都像是一场“形象豪赌”。 要剃光头发,接受一场切皮、缝合的手术,术后还要面对几个月的恢复期和一段无法遮掩的尴尬阶段。对于许多患者来说,这不仅是一次治疗,更是一场心理挑战。 早年间的FUT(单位毛囊移植)技术,是那个时代的主流。 医生通常会在患者后枕部切取一小段头皮,分离出毛囊后再进行种植。虽然这种方式在单位时间内可以获取更多毛囊,但创伤相对较大,恢复慢,供区常常留下明显的疤痕。不少人在术后很久都不愿剪短发,因为后脑勺的一条疤,是无法抹去的“印记”。 真正拉低植发门槛的是FUE(毛囊单位提取)技术的普及。 医生不再需要切皮,而是使用微型打孔器具一颗颗提取毛囊,然后直接种植。无缝合、无疤痕、恢复快,FUE让原本排斥“动刀”的年轻人,开始认真考虑走进植发诊室。这一技术问世仅三年,碧莲盛便率先将这一无痕植发新法全面引入国内,主动摒弃了开刀的FUT有痕植发。 但技术的门槛下降,并不意味着用户的顾虑就此消失。 剃头,依然是很多人内心难以跨过的一道坎。尤其是职场中高频社交的人群、形象管理要求更高的女性和年轻人,对“术后形象空窗期”始终存在抗拒。直到2020年,碧莲盛于全球首发了“NHT不剃发植发”技术。 “不剃发”技术顾名思义无需剃光头发即可完成植发手术。医生借助更为精细的提取器械,跳过了传统的大面积剃发步骤,仅在后枕部开一个小窗,甚至直接从长发中提取毛囊,再种植到脱发区域,实现“取长发、种长发”。 这种方式虽然操作更复杂、对医生要求更高,但极大减轻了用户的心理负担。术后当即可见覆盖效果,不需要经历尴尬的过渡期。 截至2023年2月,碧莲盛不剃发植发手术量已突破3万台,平均毛囊种植数量2200单位,涉及毛囊数量超过6000万。 与此同时,另一场发生在术中体验的改进,也正在悄然进行。 在传统认知中,植发虽然属于浅层操作,但长时间的局部麻醉、术中刺痛、姿势固定等因素,仍让不少用户望而却步。2022年后,一些机构开始尝试优化麻醉方式,缩短术中痛感维持时间;也有医生团队尝试调整躺卧角度,控制种植节奏,让手术更“轻柔”。 这些变化的发生,离不开一批较早重视技术体验感的机构。他们在用户反馈中看到了传统术式的短板,并据此投入研发资源,从器械适配、操作流程到服务语言做出调整。 一些体验者形容如今的植发过程“就像睡了一觉,头发就种好了”,极大缓解了对手术的恐惧。 从剃头到不剃,从疼痛忍耐到几乎无感,从传统术式到精细植入,植发行业正在完成一场从“解决生理问题”到“回应审美与情绪”的转型。

跃迁与新秩序

如果说技术的进步解决了“能不能种”的问题,那么如今,植发行业正步入一个全新的阶段,即从术中走向术后,用户需求日趋成熟,监管标准逐步收紧,服务边界不断延展,行业从粗放竞争走向深耕细作,迎来真正意义上的“质量跃迁”。 首先发生改变的,是人们对于“好植发”的理解。 过去,许多消费者关注的是术中技术是否先进,手术当天效果是否可见。但现在,更多人开始关注术后的恢复过程与最终的成活质量。毛囊能否稳定存活?脱落期是否可控?半年后是否自然浓密?这些成为影响用户满意度的核心变量。 市场随之做出回应。不少植发机构开始将术后服务常态化,从术后复诊、毛囊生长监测,到防脱方案指导、头皮养护流程,为用户提供为期数月乃至数年的陪伴型服务。有的机构还引入线上管理工具,帮助用户远程记录生长进度、提醒用药、预约护理。 社交平台上,用户晒出的并不只是“术前术后对比照”,还有从手术到恢复期的“全过程记录”。植发不再是一次性的消费决策,而是一段与机构共同完成的疗程式关系。 服务端之外,行业规范化的进程也在同步提速。 碧莲盛医生正在为发友做诊断 过去几年,植发因需求旺盛而成为资本和创业者竞相追逐的赛道,也因此暴露出医生资质不清、手术外包、效果夸大等乱象。 2021年起,国家监管部门启动非法医美专项整治行动,明确将毛发移植纳入医疗行为,强调必须由具备相应资质的医生操作。同期发布的《毛发移植规范》团体标准则进一步细化了操作流程、医生要求、服务准则,填补了该领域的监管空白。这些动作已成为机构合规经营的底线。 在一线城市,多地卫健委已对无证操作、超范围执业展开执法检查,并作出罚款、责令整改等行政处罚。 2023年,国家卫健委还推动建设“毛发诊疗质控智能数据库”,利用大数据分析提升医疗质量控制能力,为未来制定强制性行业标准提供支撑。可以预见,规范化将成为行业发展的“硬约束”,而不是可选择的方向。 而在行业内部,另一场更隐蔽但更具持续性的变化也在发生。 相比一次性高客单价的手术项目,养护服务因其高频次、可复购、覆盖人群广,被视为更具潜力的“第二增长曲线”。 一些机构在术前引入头皮检测与脱发等级评估机制,术后则结合个性化护理方案、营养补给与非手术疗法,提供连续干预;同时拓展至头皮清洁、SPA护理、口服营养品等衍生项目,实现从“治疗”向“养护”的自然过渡。 在这一趋势中,一些头部机构的发展路径提供了具体样本。碧莲盛早在2005年便设立术后养护部门,并于2008年提出“植养结合”概念,将手术与恢复同等看待。 随着毛发健康理念的日益普及,碧莲盛不断拓展非手术服务维度:2015年成立毛发健康研究院,集中研发头皮护理与养护技术;2018年起在门店内部设立“店中店”模式,提供包括头皮检测、水氧舒缓、育发护理在内的配套服务,推动服务场景从诊室延伸至门诊外;2022年上线头皮调理套组与能量波疗法,补齐从术后修复到日常养护的连续链条。 2023年,碧莲盛对养护项目体系进行升级,强调“术后一年关键期”与“长期头皮健康管理”的重要性,逐步构建起覆盖术前、术中、术后的闭环服务逻辑。 以碧莲盛为代表的植发机构的探索在提示我们:未来植发或许不再仅仅是一个“种头发”的过程,而是一次从评估、干预、改善到维护的长期旅程。 碧莲盛门店 随着头皮护理、毛发养护、生发科技等相关领域的融合,传统医美、生活美容、药品、健康管理行业的边界日益模糊。植发机构也不再只是“开刀”的地方,而可能是构建发量管理生态的一部分。 这是一场正在进行的变革,也是一次“从头开始”的行业再造。曾经,植发只是一个隐蔽而边缘的医疗选项,而今,它正走向更标准、更可控、更用户导向。

粤公网安备

44010602002985号

粤公网安备

44010602002985号